わが家はフルタイム共働き歴3年になりました。

まだまだ新米共働き夫婦ですが、「料理」に関しては、3年間何度も話し合いをしながら、分担方法を模索してきました。

わが家は「お互いに料理スキルがある夫婦」を目指していて、夫婦で食事作りを担うようにしています。

今回は「お互いに料理スキルがある夫婦」を目指すまで、の、「前段階」のお話について。

夫が料理スキルを磨き始めるまで

- どのように夫婦の「認識のすり合わせ」をしたのか

- 夫が料理に取り組むまでの流れ

- 専業主婦の場合は?

についてお話します。

共働きの料理分担「認識のすり合わせ」

料理スキルが0だった夫

- 大さじ1は軽量スプーン山盛り

- どの部分が野菜の皮なのか分からない

- カップラーメンは作れる

結婚当初はこのような感じでした...^^;

料理をするようになった結婚2年半の今

- お弁当作り

- 朝ご飯に味噌汁を作ってご飯を炊く

- レシピを検索して晩ご飯のメインディッシュを作る

ここまでやってくれるようになりました。

ここまでこぎつけるまでの道のり、初めの第一歩は、夫婦の料理に対する「認識のすり合わせ」をしっかりやることでした。

得意な方だけが料理をする...?

家族で生活をしてゆく中で、重要事項の「食事」について、妻しか作れないというのは「リスク」だ、という切り口から、話し合いは始まりました。

得意な方が家事(料理)をやるという理論。

この理論については、わが家もどちらかというと、わたしが料理をすることが多いです。

suu

suu今も得意な方「が」料理をする、で家庭内は上手くいっています

ただ、妻ができない場合、夫が料理を変わりに作れない、これはどうなのだろう。

なぜ夫は料理にノータッチ?

得意な方「だけ」が料理をするの?得意じゃなくてもやろう...

妻側が365日料理を提供するなんてことは共働きでは難しい。

二人しかいない夫婦、交代できてもいいんじゃない?

ここまで話をした夫の反応はと言うと

その理論は理解できる、でも経験がないから出来ないしそんなこと急に言われましても...(困惑)でした。

まだまだジャブを打つ必要ありです。笑

子どもが巣立ってからの人生の方が長い

次のジャブはこちらです。

今は子育てで必死ですが、人生100年時代、子育てをしている時期は短い。

長い夫婦の生活を楽しく過ごすためにも、生活の基本である料理を覚えてほしい、という話もしました。

結婚して死ぬまでの60年、わたしだけが台所に立つというのはいかがなもの?

子育て真っ只中で先のことは考えられないという方もいると思いますが、子どもに手がかかる時期は長い人生の中で一瞬です。

この一瞬は尊い時間ですよね。

でも少し先のことを考えてみると、子どもが成人するのは18歳、30代で子どもが生まれれば、夫婦の生活は50代、60代、70代、80代...(もっと長い?)。

子どもがいる期間なんてあっという間で、この先には長い長~い、夫婦だけの暮らしが待っています。

子どもが出来たとして、夫婦ともに料理が出来た方がいいよね。

今の料理を頑張って覚えれば、将来何十年にも渡って夫婦の強みになるよ、頑張ろう。

こんな感じで励ますスタンスでも話し合いをしました。

夫:なんだかんだやらないといけないよね...(重い腰を少し上げかける)

子育てと介護と切り離せない料理

これは個人的に考えていることになります。

料理をする

「認識のすり合わせ」の進め方

わが家の場合

結婚前からじわじわと共働きの家事平等を唱え続けていたこともあり、夫は結婚後は自分も家事を担うということをうっすらイメージしていたのではないかと思います。

そして、新婚当初から「認識のすり合わせ」をしました。

認識のすり合わせをしながら、新婚初っ端から料理もしてもらっていました。

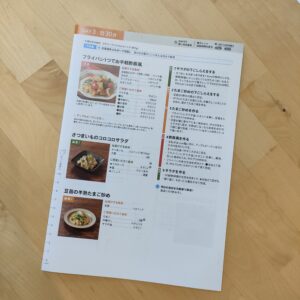

夫でもできるようにとミールキットを使って平日の夕食作りをしていますが、これが初心者の料理修行にはとても良かった^^

わが家はOisixのミールキットを結婚してから現在まで愛用しています。

料理修行に自動的(強制的)に移行する

わが家の場合は結婚前からじわじわ話し合いを進めいてますが、結婚後からのパターンも身近にあるのでご紹介します。

こちらはわたしの母(専業主婦)が実践中のパターンです。

- 30年間手作り料理

- 自他共に認める料理上手

母には結婚1年目に365日夕食のメニューが被らなかったという伝説があるほど、料理上手。

そして、父は。(お察しのとおりです...)

昨年父が定年退職をむかえました。

母はちょっとOisix作っといて~と任せているそうです。

※更新中です

おわりに

先ほどからちょっとずつ出てくるOisix。

料理初心者はレシピアプリを見て料理することもハードルが高いので、ミールキットおすすめです。

こちらの記事で紹介していますのでぜひご覧ください^^

コメント